ドメイン階層とレピュテーションの関係を解説!評価が届くかどうかを左右するメール認証と構造とは

インターネットを通じたコミュニケーションにおいて、メールは令和の今でも依然として重要な手段です。しかし、せっかく作成したメールが受信者に届かない、あるいは迷惑メールとして処理されるといった問題に悩まされる企業は少なくありません。

その主な原因として、送信元ドメインの信頼性、すなわち「ドメインレピュテーション」の低下が挙げられます。

今回は、メールの受信BOXへの到達率を左右するドメインレピュテーションについて、ドメインの階層構造との関係を中心に技術的な観点から確認していきます。最後までお読みいただけると幸いです。

ドメイン階層の基本構造

ドメイン名はDNS(Domain Name System)によって階層構造で管理されています。右から左へ向かって、ドメインの階層は深くなっていきます。

| 呼び方 | 正式名称 | 例 | 役割・備考 |

|---|---|---|---|

| ルートドメイン | Root Domain | .(ピリオド) | DNS階層の最上位。通常は表示されない |

| レベル1ドメイン | TLD (トップレベルドメイン) |

.com / .jp / .org | 国・用途別に分類され、ICANNが管理 |

| レベル2ドメイン | SLD (セカンドレベルドメイン) |

example.com の example | 組織やブランドが登録する単位 |

| サブドメイン(レベル3以降) | Subdomain | mail.example.com、info.mail.example.com | サービスや用途ごとに設定される |

.(ルートドメイン)

└── com(TLD:トップレベルドメイン)

└── example.com(SLD:セカンドレベルドメイン)

├── mail.example.com(レベル3:サブドメイン)

│ └── info.mail.example.com(レベル4:さらに下位のサブドメイン)

└── promo.example.com(別のサブドメイン)このように、SLD(例えばexample.com)が組織の基盤となるドメインであり、その下に様々な目的で設定されたサブドメインが存在します。

ドメインレピュテーションとは何か

ISP(インターネットサービスプロバイダ)は、送信ドメインの過去の挙動をもとに信頼度をスコア化し、迷惑メール対策に活用しています。これがドメインレピュテーションです。

なりすまし対策である(SPF、DKIM、DMARC)が不適切だったり、迷惑メール通報率が高かったりすると、このスコアが低下し、メールは迷惑メールフォルダに送られたり、ブロックされたりします。

評価の中心はレベル2ドメイン(SLD)

ドメインレピュテーションの評価は、基本的にレベル2ドメイン(example.com)を単位として行われます。SPF・DKIM・DMARCといった主要なメール認証設定は、ほとんどがこのSLDを基準として構成されるからです。

例えば、SPFレコードは一般的にexample.com に対して設定され、そこからサブドメインの送信も許可されるケースが多く見られます。

また、DKIM署名の”d=”に”example.com”が使用されることで、その署名はドメイン全体の信頼性と直結します。さらに、DMARCでは SLD に対して定義されたポリシーが、”sp”タグを用いることでサブドメインにも波及する構造となっています。

このように、SPF・DKIM・DMARCの各技術がSLDを中心に設計されているため、レピュテーションの評価単位も自然とSLDが「母体」となり、配下のサブドメインにも強く影響を与える仕組みとなっているのです。

なお、DKIM署名に含まれる d= という記述は、「domain(ドメイン)」の略で、署名の対象となるドメインを表します。

これはDKIMの仕様(RFC 6376)に準拠しており、d=example.com記載されていれば、そのメールの正当性の責任主体が example.comであるという意味になります。

例えば、「mail.example.com」で迷惑メール判定が増えた場合、そのドメインのDKIM署名が「d=example.com」の場合、example.comの評価そのものに直接悪影響が及びます。

また、DMARCのポリシーもexample.com単位で適用されていれば、サブドメインでの不正挙動も評価対象に含まれます。

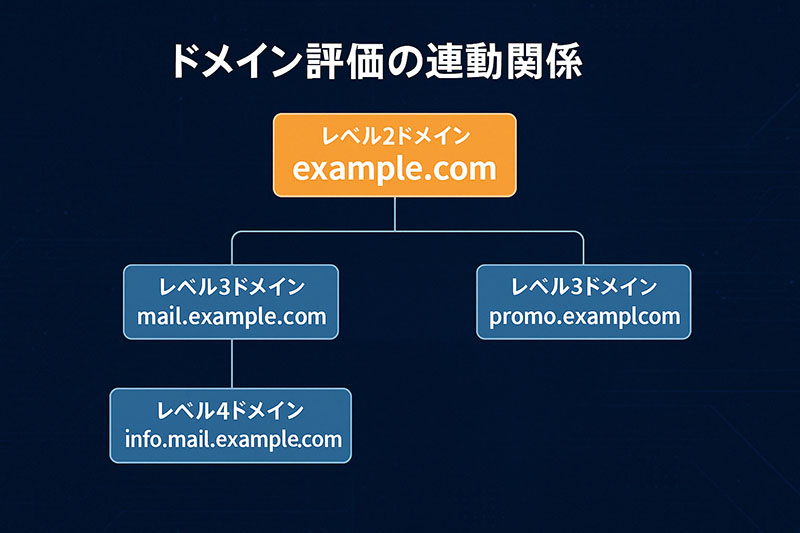

レベル2ドメインとサブドメインと評価の連動関係

example.com(評価の中心)

│

├── mail.example.com(サブドメイン、評価はexample.comと強くリンク)

│ └── info.mail.example.com(さらに下位、評価は間接的にexample.comへ影響)

│

└── promo.example.com(別用途のサブドメイン、同じくexample.comに影響を及ぼす)

なぜレベル2とレベル3は評価がリンクするのか?

例えば「mail.example.com」で迷惑メール判定が増えた場合、そのドメインのDKIM署名が「d=example.com」だったとしたら、example.comの評価そのものに直接悪影響が及びます。

また、DMARCのポリシーもexample.com単位で適用されていれば、サブドメインでの不正挙動も評価対象に含まれます。

レベル2とレベル4ドメインはリンクする?

「info.mail.example.com」のように階層が深い場合、通常は「mail.example.com」の評価にまず結びつき、そこから間接的にSLDに波及します。

しかし、DKIM署名が「d=example.com」で行われていれば、レベル4であってもSLDの評価と直結します。

評価は階層が深くなるほど影響が緩やかになる傾向にあるものの、設定次第では強く連動する構造が生まれるという点に注意が必要です。

技術的に評価を分離する方法

評価の悪化がドメイン全体に波及するのを防ぐためには、技術的な観点から“評価の分離”を意識した設計が求められます。代表的な方法をご紹介いたします。

DKIM署名の d= をサブドメイン単位で設定する

d=example.comのように親ドメインで署名すると、サブドメインも親と連動して評価されます。

用途別に mail.example.com であれば d=mail.example.comとDNSに記述することで、評価の切り分けが可能になります。

SPFレコードを用途別に定義する

プロモーション用、通知用など、用途別に異なるサブドメインとSPF設定を行うことで、影響範囲を限定できます。

DMARCの sp= ポリシーでサブドメインのルールを分離

DMARCの「sp=none」や「sp=reject」設定により、サブドメインごとの運用を独立させることが可能です。

用途ごとに送信IPを分ける

IPレピュテーションの分離によって、プロモーション用途のトラブルが他用途に波及するのを防げます。

こうした設計により、スパムやエラーの影響を局所的に留めることができます。

Internet Service Provicer(Googleなど)が評価に使用する技術的指標

ISPがドメインの評価を行う際、単にスパム報告やバウンス率を見るだけでなく、以下のような技術的な設定項目も重視されています。

- 送信IPアドレスの挙動: 配信ボリューム、迷惑メールの報告履歴など

- SPFレコードの構成: includeの多重設定やDNSルックアップ回数超過

- DKIM署名の一致性:

d=とFromドメインのアライメント(整合性) - DMARCの有無と厳格性:

p=rejectまたはp=quarantineが推奨 - DNS設定の整合性: SOAやNSレコードの設定不備も信頼性低下要因

これらの要素は、Google Postmaster Tools やMicrosoft SNDSなどでも部分的に可視化されます。

最後に

ドメイン評価は、ドメインの階層構造とその技術的な設定によって決まります。特にレベル2ドメインが評価の基盤となるため、サブドメイン運用においてもその影響を常に意識する必要があります。

評価の伝播構造を理解し、用途ごとに戦略的にドメインや認証情報を設計すると、高い水準でメールの到達率と信頼性を保つことが可能です。

ドメイン評価は「運用と構造の成果」です。正しい設計が、届くメールと届かないメールの明暗を分けます。