【最新】メール到達率に影響する7つの要素 – もうIPレピュテーションだけでは戦えない

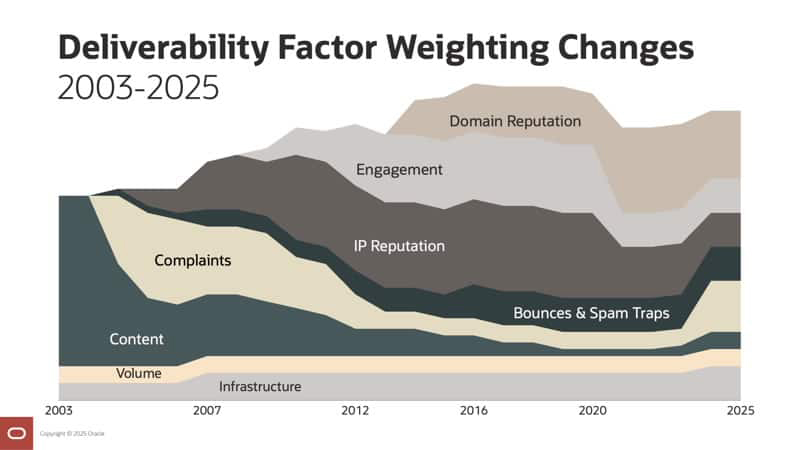

近年、メールの到達率はメールマーケティング成功の重要なポイントとして関心を集めています。しかし、そのメカニズムや重視すべき要素については誤った常識や時代遅れの情報も多く、特に

「送信IPレピュテーションさえ高ければ大丈夫」

という古い認識が日本では根強く蔓延しております。

2025年5月に公開されたOracle Marketing Cloudのブログ記事「Understanding Email Deliverability: Key Factors & Key Performance Indicators」に、メールが受信ボックスに届くかどうかを左右する7つの主要要素が紹介されております。

令和の今、どのような要素がメールを受信BOXに届けるために必要となっているのか。IT担当者ならびにマーケティングの担当者に必要な最新の知見をご紹介していきたいと思います。

メール到達率を左右する7つの主要な要素

メールの受信BOXへの到達可否は主に次の7つの要因によって決定されます。各要素の概要を見ていきたいと思います。

1. IP評価(IPレピュテーション)

送信に使用するサーバーのIPアドレスに対する受信側からの評価指標です。これは日本でも古くから認知されている評価項目だと思います。

GoogleやMicrosoftなどの各ISP(Internet Service Provider)は過去の送信履歴に基づきIPアドレスごとにスコアを付けており、評価が悪いIPから配信されたメールは受信拒否や迷惑メール振り分けの対象となります。

例えば、大量の迷惑メールを送信してブラックリストに載ったIPは、”低評価”と見なされ、そのIP経由のメールは受信BOXに届きにくくなります。

送信元のIPレピュテーションが低いと、送信したメールがISPに即座にブロックされたり配信拒否されることがあります。逆にIPレピュテーションが高ければメール到達率は安定しやすいですが、それだけで万全ではありません。

共有IPを利用する小規模送信者の場合、自分以外のユーザーの行為によってIP評価が下がり、巻き添えで自社メールも到達率低下の影響を受ける可能性があります。これは実際にXserverやさくらインターネットを使っていても起きています。

2. 送信ドメイン評価(ドメインレピュテーション)

送信ドメイン評価とは、メール送信時に使う、差出人のドメインに対する評価指標です。近年、多くのISPがドメイン単位で送信者のドメイン評判を蓄積し、フィルタリングの判断材料として利用しています。

これは、なりすまし対策であるSPF・ DKIM・ DMARCの普及により、「メールは確かにこのドメインから送られた」という信頼性が担保できるようになったためです。

例えば「mail-example.co.jp」というドメインから送られるメール全般に苦情が多い場合、そのドメイン評価が低下し、そのドメイン名を使ったメールはIPアドレス関係なく届きにくくなります。

ESP(Email Service Provider:日本でいうメルマガスタンド)を変えて、新しいIPアドレスから送信しても問題解決できません。過去に不適切なメール運用で評判を落としたドメインから再びメールを送ると、IPアドレスが変わっていても、メールを迷惑フォルダに届きます。

ドメイン中心の評価が導入されたことで、「IPを変えて逃げる」という手法はもう通用しなくなっています。

送信で使用するご自身のドメイン評価はGoogleのPostmaster Toolsのドメインのレピュテーションを確認できるようになっていますので、”高”になっているかぜひご確認ください。

また、メールが届く・届かないの判断は”ドメイン評価”が主軸となっていることから、評価がない新規ドメインは、全く受信BOXに入らない時代になっております。そのため、絶対に届けたいメールがある場合は送信ドメインの育成(ドメインウォームアップ)を予め実施してください。

3. ユーザーエンゲージメント(メール受信者の反応)

メール受信者の行動。つまり、

- 開封

- クリック

- 返信

- 重要とマーク

- アーカイブ

などで示される、「その送信者のメールを歓迎している度合い」が重要になってきています。

メール受信者がメールを開封したりリンクをクリックするといった積極的なエンゲージメント(正の反応)は

「この送信者のメールは有益」

とみなす重要シグナルとなり、一方で迷惑メール報告や未読スルーなどの消極的・否定的なエンゲージメントは

「この送信者からのメールは不要」

とみなすシグナルとなります。実際に、GoogleのGmailは見られない差出人からのメールを監視しており、1か月に32通配信して1度も開封しなかったメールについて、

「〇〇さんからのメールをブロックしますか?」

この送信者から受信したメールを先月は開いていません。

と尋ねてきたことをこちらの記事でもご紹介しております。

エンゲージメントは近年フィルタリングで重視されるようになった新しい要素です。正のエンゲージメントが高い(多くの受信者が開封・クリックしている)送信者は受信箱に届けられやすくなります。

例えば、あるメルマガの購読者が積極的にメールを開封し続けている場合、Gmailはその送信元を”ユーザーに歓迎されている♪”と判断し、今後も通常の受信BOXに入れようとします。

ところが、負のエンゲージメントである迷惑メール報告が0.3%を超えるとの受信BOXには届かなくなる恐れがあります。

1,000通送信して3件以上”迷惑メール報告”されるようだと、そのドメインからのメールは迷惑メールフォルダに入るか、最悪受信拒否される可能性が高まるのです。

また、まったくエンゲージメントしない受信者が多いことも問題です。エンゲージメントが重要視されるなか、3か月間開封がないメールアドレスに送信し続けるだけでも評価を下げる傾向があります。

送信リストは、最低限年に1度はメールクリーニングを通じて有益なものだけにしておく必要があります。これらのエンゲージメント指標が「到達率の評価基準」に直結すると理解ください。

4.なりすまし対策(メールアドレスの認証技術)の実装

SPF・DKIM・DMARCポリシーなど送信ドメイン認証技術の導入状況、および適切な送信サーバー構成(PTRレコードの設定など)といったインフラ面の要素ですが、もはやこれも不可欠な要素となっております。

これは”送信者ドメイン”と”返信アドレス”が同一かなどのアライメント(整合性)を検証する仕組みで、なりすましやフィッシング対策として受信側が重視しています。2023年10月にGoogleが、そして2025年5月にMicrosoftが導入を必須としております。

主要なESPではお客さまに送信メールにSPF・DKIMのレコードを発行し、利用されているDNSサーバーに追加する支援をおこなっております。ただ、正しく設定しないいと、そのドメインは信用のないドメインと判断されます。

当社が見てきたミスでもの中には、SPFレコードを2行書いたり、追記するのを失念などで未実装だった事例もあります。

SPF・DKIM・DMARCを全て適切に設定し、FromドメインやReturn-Pathなどのアライメント(整合性)も取れているドメインでないと、受信BOXへの到達は厳しくなってきています。DMARCのRUAレポートで状況を確認するようにしてください。

また、近い未来確実に求められるのが、DMARCの「p=reject」ポリシーの導入です。今すぐにでも、「p=none」から「p=quarantine」。そして「p=reject」への導入に向けて手を打ってください。

5.メール件名やコンテンツ設計

メールの到達には、件名やコンテンツの品質でなく、技術的な面からも正確に取組必要があります。

件名は、迷惑メールかどうか自動的に判断するための最初の要素の一つであり、過度に気持ちを煽る表現や特定のキーワードは迷惑メール判定のトリガーになりやすいです。

例えば、痛みと快楽を与える

- 「今だけ特別!」

- 「完全無料!」

- 「100%保証」

といった表現や記号の過剰使用は、迷惑メールのフィルタリングシステムにとって典型的な迷惑メールの要素と見なされやすいですが、件名は開封率を左右する大きな要素でもあるため、受信者の興味を引きつつも自然で信頼感のある表現が重要です。

また、コンテンツの設計、HTMLメールの構造そのものが到達率に影響を与える可能性があるとされます。

例えば、「画像のみ」の構成になっているメールや、HTMLタグが未閉鎖で文法的に不完全なコードの場合は、迷惑メールとみなされやすいです。

悪意がある攻撃者は画像ベースで文字を含ませたり、HTML内で不正なスクリプトを埋め込む手法を使うため、このような形式に類似した正規のメールであっても届かないリスクが高まります。

さらに、HTMLとテキストのバランスにも注意が求められます。

例えば、画像とテキストの比率が極端に偏っているめHTMLメールは、迷惑メールフィルターに引っかかるリスクが高まり、また、テキスト量が極端に少ないメールも評価が下がる傾向にあるとされています。

理想的には、HTML形式であっても、画像・ボタン・テキストがバランスよく配置され、テキストメール版も送る形式が望ましいです。

リンクの扱いも重要なポイントです。

リンク先のURLと送信者のドメインが一致していない、あるいはURL短縮サービスが多用されている場合は、悪意あるメールとみなされる可能性があります。URLに含まれるドメインが信頼できるものであることや、クリック先のページがセキュア(HTTPS)であることが到達率にも影響します。

6.送信頻度・送信ボリューム(送信パターン管理)

メールの到達率を左右する重要な要素の1つとして送信頻度やボリュームがあります。特に、送信量の増減や配信の間隔が不規則であることが、ISPにとって迷惑メールの典型的な特徴とされるため、注意が必要です。

メールの配信は予測可能で安定した送信パターンが望ましいです。毎週同じ曜日・時間帯にメールを送る一貫性のある行動をとることで、受信BOXからの信頼性が高まり、迷惑メール扱いされるリスクが軽減されるからです。

反対に、突発的に数万通の大量配信を行ったり、長期間送っていなかったリストに突然再接触すると、ISP側で異常なアクティビティと判断され、あっという間に受信拒否される可能性がたかまります。

新しいドメインやIPからメールを送信する際は、最初から大量に送るのではなく、少数の信頼されたアドレスに段階的に配信数を増やしていくことで、送信ドメインの評価を確実に育てる必要があります。

初日は数通。社内や友人・知人からでも構いません。迷惑メールフォルダに入ったら、通常BOXに戻してドメインの評価を少しずつ上げていく必要があります。新しいIPとドメインを使うときは、必ずウォームアップを実施ください。

7.配信リストの品質(アドレスの有効性・清潔さ)と迷惑と判断されるメールの送信

メール配信先リスト内のアドレスの健全性です。エラー(バウンス)を起こすメールアドレスを取り除くのはもちろん、届くメールアドレスであっても

- スパムトラップ

- 使い捨てのメールアドレス

- リスクの高いCatch-Allのメールアドレス

をどれだけ含んでしまっているか、といった指標が重視されます。”リスト品質が低い送信者=不適切なアドレス収集や管理をしている”とISPから判断され、受信BOXへの到達率低下の原因となります。

スパムトラップは、ISPやブラックリスト管理事業者が設置する”取得・送信をしてはいけない”メールアドレスにメールを送ってしまうことです。

このメールアドレスにメール送信をすると、

- 送信者は不正な手段でアドレスを収集した

- リスト管理ができていない

と判断され、即時のブロックやブラックリスト入りの原因になります。このような状態に陥らないためには、リスト購入のNG、アドレス取得時のオプトインの厳守、そしてメールクリーニングの実施と、非アクティブアドレスの定期削除が求められます。

また、迷惑メールの通報は、送信ドメインの評価を著しく低下させる最も強力なマイナス指標の一つです。GmailやMicrosoftなどでは、迷惑メールの通報率が0.3%を超えるとブロックやフィルタリングの対象になりやすくなるため、常に0.1%以下を目標に管理求められます。

このような通報を防ぐには、送信メールアドレスの明確なオプトイン取得、受信者にとって関連性の高いコンテンツ、そして見やすい配信停止リンクの設置が求められます。

最後に

日本のメールマーケティングにおいて、「IPレピュテーションさえ良ければ届く」という考え方はいまだ根強く残っていますが、現在のメール到達率には、IPだけでなく

- ドメイン評価

- エンゲージメント

- なりすまし対策

- リスト品質

など複数の要素を総合的に評価する仕組みへと進化しています。もはや高品質な専用IPを使ったら届くという時代ではありません。

メールの到達率を本質的に改善するためには、

- ドメイン評価の管理

- 受信者エンゲージメントの強化

- 多角的な配信設計

の最適化という3つの視点が不可欠です。

送信IPだけでなく、送信ドメインに対する過去の実績やユーザーの反応が重要視される今、到達率は“総合力”で決まります。

IT担当者とマーケティング担当者がともに手を取って、技術・戦略の両面から一貫性ある配信を設計し、常に受信者視点に立った改善を行うことが、信頼されるメール送信者への第一歩です。